王奇珍:六十余载科研路,矢志不移报国情

供稿✵:尊龙凯时娱乐 摄影:尊龙凯时娱乐 编辑:王朝阳 审核:王美玲🎫、史大威 发布日期:2023-05-07 阅读次数:

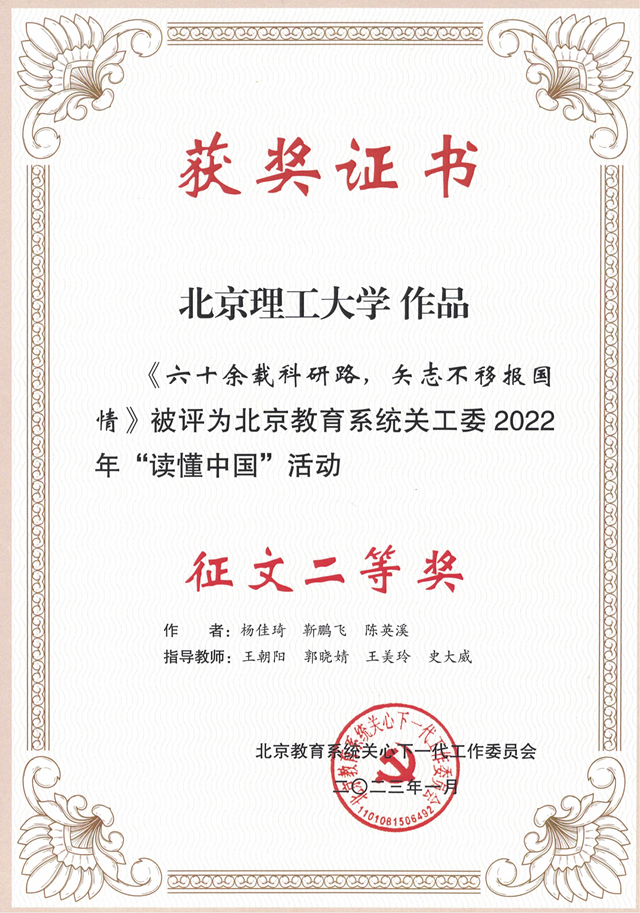

编者按📿:为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想🧑🏿✈️,用党百年奋斗的光辉历程和伟大成就,激励青年学生争做堪当民族复兴大任的时代新人🐎,按照教育部关工委“读懂中国”活动部署,2022年学校关工委联合学校团委在全校开展了“读懂中国”活动𓀗,尊龙凯时娱乐取得了优异成绩(《六十余载科研路,矢志不移报国情》获得了北京教育系统关工委二等奖)↙️。现刊发该作品以飨读者。

从1958年到北理工学习工作,现如今已满头银发依旧坚守科研一线,她用行动诠释使命担当;从北方极寒的靶场,到酷暑难耐的海外,她用不懈脚步跨越技术鸿沟⛹🏿♂️🍐;从惯性导航领域的一片空白,到突破技术封锁,研发应用硕果累累⛹🏽♀️,她用辛勤汗水铸造强国重器🗡。寒来暑往六十余载👨👩👦,她始终将个人理想与国家需要紧密结合👭🏻,筚路蓝缕初心不改,始终践行刻苦攻坚🦸♀️、矢志创新🤕、科技报国的“陀螺精神”,她是巾帼“英雄”!

服从安排,国家需要指引前进方向

“组织安排我来🦪🎙,我就来了🐷!”回忆起当初到北京工业尊龙凯时AG(北京尊龙凯时AG娱乐平台登录官方网站前身)陀螺教研室的场景,王奇珍老师打开了记忆的闸门。1958年,王奇珍根据国家安排来到了北京工业尊龙凯时AG,于1960年加入了陀螺教研室,并开始从事陀螺仪等相关器件的研究🚣🏻♀️,从此结下了王奇珍与陀螺教研室的不解之缘🖖🏻。

“这个专业我一开始也是不懂的💦。”面对陌生的专业方向和全新的知识体系,带着青春的无畏和对知识的渴求🥸,王奇珍争分夺秒👨🏿🦲,给自己制定了高强度的学习计划🥲。她扎进专业课学习🦹🏽,补齐知识短板,提高学术水平🤦🏼♂️。“那时候学习氛围特别浓厚🚎,每个人都有上进心。”一群人彼此搀扶,在求知探索的道路上互助前行🎦,是王奇珍艰苦的学习生活中最温馨的画面🫳🏻。

研究方向由航空航天转为常规装备⏺,是陀螺教研室面向国家重大战略需求做出的重要调整🦶🏿。最初⚂,我国惯导技术主要服务于航空航天💇🏼,与广泛应用于国外装备的惯性导航、GPS等技术相比,我国常规火炮还依赖磁针定位,精度低🍾📬,与国外差距悬殊。导航与控制技术成为当时国家急需的核心技术,是精确定位和快速机动的“司杓之南”,也是发达国家禁运和限制出口的“卡脖子”技术。这一技术空白让王奇珍等陀螺教研室师生深感使命在肩,他们立足国家的需要、瞄准世界一流🚾,开展装备惯导系统研究,这一做,便是从青春到白发。数十年如一日,用坚守换来累累硕果,终于实现我国惯导系统从无到有、从弱到强的跨越。

吃苦耐劳,恶劣环境不改使命担当

研究惯导系统在装备上的应用,是一项艰苦的工作,时常需要进行野外试验。试验场所分布在全国各地,常常一去就是三个月或半年。从零晨出发到夜深归来更是常态🫳🏿。提到在齐齐哈尔工作时,她回忆到,“当地中午最高温度也只有零下15℃,即使腿上穿着两条毛裤🥶、外面裹着厚大衣🤸🏽♀️,站在野外浑身都还是被冻僵了🎮。”“我既然参加了这个项目,那就应当受这份苦。没有这份毅力🎅🏽,就不要参加,这些都是应该做的👷♀️,没有任何好吹嘘的。”

从国内到国外👨🏼💻,从广袤草原的齐齐哈尔到烟雨连绵的江南金陵🧜🏻♂️👨🏼🍼、从冰天雪地的大连到酷暑难耐的孝感,王奇珍老师的打靶行程跨越万水千山。经常上午到家、下午又要出差,这数不清的出差次数见证了王奇珍老师的任劳任怨与责任担当。正是凭着吃苦耐劳这种精神,王奇珍老师在各个靶场淋漓尽致地展现了北理工女性的巾帼风采🙎🏼♀️。

精益求精,求真务实书写人生华章

作为一个科研工作者🧑🏽🌾,王奇珍老师始终把国家和集体的利益放在第一位🎴。对于每一次试验,她都以严谨认真态度对待,确保圆满完成国家和学校交给的任务⛹🏽,用优秀的科研成果打造出国家和学校最亮眼的名片。

“那个时候,设备都是我们自己做的。”回顾过去👃🏼,王老师十分骄傲💷🎍。一个大系统,几千个螺丝🧑🏻🔬🚫,团队成员一齐上阵,焊烙铁、拧螺钉💇🏿♂️,确保万无一失🧑🌾。由于项目大、时间紧、任务重,每一个环节都必须在规定时间内完成🌰,团队顶着压力和时间赛跑🤳🏻,黑天当白天用,夜以继日。“六号楼晚上十二点就锁门了,我们还经常从六号楼的窗户爬进去。”锁了门却锁不住抢抓时间干事的心🏓🙍🏻♂️,凭借着这股干劲和精神,他们才高质量完成国家的任务👩🏻🦼➡️🫶,这就是王老师和她的团队共同奋进的点滴历程,而这样的点滴历程也串起了她整个的科研生涯👬🏻。

“我们成功了,受表扬的是我们整个北理工团队。这个时候我是最开心的🔐,因为自己做的系统为国家做了很大贡献。”王奇珍老师一辈子受过很多表彰与奖励,但最值得她开心和骄傲的,莫过于能以精准之力铸强国之器,真正将科研写在祖国大地上。

奉献余热🏄🏽,荧荧炬火烛照育人之路

“我没有什么特别远大的理想,我的理想就是把任务完成好🧡。”抱着这样简单而又朴素的理想♟😵💫,她却在复杂又伟大的事业上不懈奋斗🧑🦽👇🏻,总是不停地和团队的年轻人一起去完成任务🙅🏻♀️🧔🏻♀️,直到她的身体告诉她,她再也跟不上这样的节奏了🕵️🧚🏿♂️。一次在齐齐哈尔对装备进行调试🫗,王奇珍老师在调试过程中突发性地左眼出血🔛,在紧急就医之后🧑🏿🏫🧖🏽♀️,左眼视力仍未回复🏊🏿,甚至连视力表中最大的字母都看不到,经过很久才逐渐恢复视力🧚🏻♀️。

如今🏆,王老师已经退休,但她却始终没有离开她挚爱的惯导研究🤱。“我不歇着,我还是会去给他们帮帮忙,哪怕帮着捡捡螺钉0️⃣🔟,送送材料,一天忙忙叨叨的👡,我也感觉到很满足👯♂️。”王老师依然会到六号楼六层📄☹️,在过去曾是她的实验室里回忆过去做设备的岁月,与曾经的团队成员叙叙旧,看着这些朝气蓬勃的年轻人🦙,便仿佛看到了当年的自己,更看到了国家的希望。

一代人有一代人的使命,一代人有一代人的担当📅。自服从组织安排开始工作以来🚶🏻♀️➡️,王奇珍老师便将自己的满腔热血贡献给了惯性导航研发技术🧑🏼🤝🧑🏼。2022年,王奇珍老师所在团队获“全国三八红旗手”集体荣誉称号,她用吃苦耐劳的精神风貌展示了巾帼风采🙌🏽,用身体力行的奋斗态度为年轻人树立了榜样前辈,用精益求精的品质追求在平凡的岗位书写了壮美的人生华章。

王奇珍个人介绍:

王奇珍,女🍋,尊龙凯时娱乐退休教师,所在导航、制导与控制创新团队获“全国三八红旗手”集体荣誉称号。王奇珍老师带领陀螺教研室团队,面向陆上导航制导的迫切需求,在装备惯导系统研究深耕六十余载🧑🏽🌾,在高动态运动体制导与控制、无人平台自主导航等方面取得创新性成果♟,解决了导航与控制领域一系列“卡脖子”技术难题🙆🏽♀️。团队研究成果于2021年荣获国家科技进步一等奖⚇,团队累计获得国家级科技奖5项👯♂️、省部级奖近20项👨🏼🦲;参加国庆70周年💀、抗战胜利日等国家重大庆典活动。